|

Las opiniones

contenidas en estos puntos de vista,

son responsabilidad exclusiva de los

autores de las mismas, y no tienen

que representar necesariamente la

posición del resto de los miembros

de la Junta sobre los temas

tratados. |

|

BUSCAR

Puntos de vista

por................... : |

Autor: |

|

|

Título: |

|

|

Año de publicación: |

|

|

Utilizar

para volver a la cabecera de la página |

|

nov./2020 |

LA

IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS

BOMBEOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS. LA

IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS

BOMBEOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS.

D. Luis Rodríguez Hernández. Ingeniero de

Minas. Hidrogeólogo |

|

|

Ingeniero superior de Minas, especialidad

Geología Aplicada y Geofísica por la E.T.S

de Ingenieros de Minas de Oviedo. Desde

marzo de 1978 trabajó en E.P.T.I.S.A., en

los proyectos, dirigidos por el IGME,

Investigación Hidrogeológica, Conservación y

Gestión de acuíferos en la cuenca Media y

Baja del río Júcar y Plan Nacional de

abastecimiento a núcleos urbanos. En 1986 se

incorpora a la Diputación Provincial de

Alicante. Entre septiembre de 1995 y julio

de 2018 ejerció la Dirección técnica y

económico-administrativa del Ciclo Hídrico.

En su faceta técnica, sus líneas preferidas

de actuación han sido el proyecto y

dirección de más de 150 pozos y sondeos para

abastecimiento y su evaluación y

equipamiento, así como de plantas

potabilizadoras en los programas FEDER 1992

y (2002.9.IHC.001) financiado con Fondos de

Cohesión. Como estrategias de desarrollo, el

Plan de Optimización Energética de

Instalaciones de Elevación de Agua; los

Planes de construcción de presas de recarga

a los acuíferos y de Construcción de presas

para regular escorrentía superficial

provincial en pequeñas cuencas; los

programas de estudios hidrológicos y gestión

del agua de la provincia, con el IGME.

Definición de los 167 embalses subterráneos

provinciales y modelación numérica de los

principales; diseño e implantación de las

redes de control hidrológico y del Sistema

Provincial de Información Hidrológica e

Infraestructuras Hidráulicas, enlazado con

el Sistema de Telegestión de Recursos

Hídricos e Infraestructuras Hidráulicas,

primero de carácter provincial. Ha diseñado

y dirigido el desarrollo de herramientas

propias de diagnóstico, planificación y

ayuda a la decisión, software hidrológico e

hidráulico, con la edición de 12

aplicaciones. Ha sido autor o coautor en 79

ponencias o comunicaciones presentadas en

cursos, revistas o certámenes y director,

coordinador o editor y coautor de 56 libros,

de contenido hidrológico, hidrogeológico, de

gestión de recursos hídricos y de

optimización de sistemas de abastecimiento. |

|

|

El consumo y coste energético de elevación

del agua subterránea hasta los depósitos o

balsas de regulación, en los abastecimientos

de agua o regadíos, son variables

significativas tanto en la huella energética

del sector como en el coste de la actividad.

Ø El

impacto energético

El consumo de energía en los bombeos de agua

subterránea representa un porcentaje

relevante del gasto energético del

abastecimiento de agua, especialmente

elevado en el sureste español, con extensas

áreas suministradas, en un alto porcentaje,

con agua subterránea frecuentemente extraída

a notables profundidades.

En los Programas desarrollados por la

Diputación de Alicante Optimización de la

explotación en infraestructuras municipales

de captación de aguas, entre 1991 y 1998 y,

posteriormente, entre 2013 y 2017, que

abarcaron 59 y 60 instalaciones de

impulsión, respectivamente, se obtuvieron

datos detallados acerca de consumos y

rendimientos de elevación de aguas

subterráneas al depósito, que, completados

con datos de la Encuesta de infraestructuras

municipales de abastecimiento en alta,

permiten establecer los siguientes

parámetros:

-

El consumo energético medio

provincial en la elevación de aguas

subterráneas para abastecimiento

asciende a 0,9 kWh/m3, ratio medio

similar al obtenido para la

provincia de Almería, de 0,94 kWh/m3,

en el Estudio de la huella

energética del abastecimiento urbano

de agua de la provincia de Almería.

(Martínez F.J. 2011).

Varía entre 0,20 en acuífero

detrítico de poca profundidad y 3,66

en acuífero sobreexplotado del Medio

Vinalopó, correspondiendo los

valores más elevados a impulsiones

de altura de elevación media-alta o

con inadecuados rendimientos y

regímenes de explotación.

Considerando un bombeo de 110

hm3/año, el consumo ascendería a 100

MWh/año.

-

En los municipios con gestión

directa del servicio de aguas, el

consumo unitario medio resulta de

1,21 kWh/m3 que, para un bombeo de

7,77 hm3/año, proporciona un consumo

de 9,4 MWh/año. Los rendimientos

electromecánicos resultaron en el

intervalo 10-66%, presentando más

del 50% de las impulsiones

rendimiento <40%

Estas cifras revelan el ahorro potencial si

se corrigen los rendimientos al objetivo del

60%. Mayor aún si se considera también el

bombeo de agua subterránea con destino

agrícola, del orden de 100 hm3/año.

En consecuencia, el

incremento de la eficiencia energética

mediante el adecuado diseño electromecánico

de las instalaciones en la fase de proyecto,

así como el aumento de su rendimiento y la

adecuación del régimen de bombeo y de la

tarifa eléctrica en la fase de explotación,

tienen un impacto energético y económico

trascendente.

Instalación electromecánica

de elevación de aguas subterráneas

Ø Mitigación

del impacto energético en el diseño y

explotación de las instalaciones

En las

captaciones con fluctuaciones intra y

plurianuales de la superficie piezométrica

poco significativas, escasa variación de la

demanda estacional y elevado caudal

específico, el diseño óptimo de las

instalaciones y del régimen de explotación

es sencillo, ya que la altura manométrica de

elevación es, prácticamente, constante para

cada caudal, reduciéndose el diseño a elegir

el caudal de bombeo que, satisfaciendo la

demanda diaria, con dimensionamientos y

pérdidas electromecánicas razonables, se

adapte a la tarifa eléctrica más

conveniente, cumpliendo las restricciones

que impone la captación y la capacidad de

almacenamiento destino, que suele ser la

tarifa correspondiente a las horas valle

contratando los kW requeridos en los

períodos 3 o 6 y una mínima potencia en los

restantes períodos, para alumbrado y

servicios.

El diseño se

complica cuando la captación presenta

alguna/s de las características siguientes:

-

Variaciones piezométricas intra y/o

plurianuales relevantes

-

Descensos piezométricos importantes

para el intervalo posible de

caudales de explotación

-

Importantes fluctuaciones

estacionales de la demanda de agua

En estos casos,

la altura manométrica de la instalación

oscila significativamente con el caudal, ya

que a la variación de las pérdidas de carga

se suma la fluctuación piezométrica natural

y/o antrópica del embalse subterráneo y la

provocada con el bombeo en el pozo; a lo que

se puede sumar la variación mensual del

caudal a bombear por variaciones en la

demanda.

El problema

multifunción de la optimización del coste

energético, no puede abordarse

analíticamente sino de forma numérica, lo

que requiere herramientas de ayuda, como

pueden ser las desarrolladas por el Ciclo

Hídrico de la Diputación de Alicante entre

1992 y 2018.

La aplicación

LOLI 4.0, optimiza el diseño y régimen

de bombeo en las instalaciones de captación

de aguas subterráneas, considerando todas

las variables hidrológicas citadas y las

restricciones impuestas por la captación,

los depósitos de regulación, la

reglamentación eléctrica y las normas

tecnológicas, contemplando la posibilidad de

variador de frecuencia, y de demanda y

piezometría variables. Determina el caudal

óptimo, diseña las instalaciones y la tarifa

idónea para minimizar el coste del agua.

También contempla la posibilidad de energía

solar. Se utiliza para captaciones

individuales.

El diseño se

complica, aún más, cuando se trata de

optimizar sistemas distribuidos, como puede

ser un abastecimiento de agua que se

suministra de varias captaciones, pozos y

manantiales en distintos acuíferos,

complementadas o complementando aguas de

distintos orígenes; aguas superficiales y/o

desaladas. Esto implica distintas garantías

de suministro, alturas de elevación,

calidades del agua, caudales variables en

los recursos alternativos y diferentes

costes y gastos energéticos, todo ello en

sistemas hidráulicos en alta complejos, con

diversos depósitos de regulación e

interconexiones con las captaciones y puntos

de demanda, lo que obliga a considerar

series de demandas con distribución horaria.

Además, a las restricciones hay que añadir

las de calidad del agua requerida en destino

y de garantía de suministro en cada origen.

Hidrológicamente,

el diseño requiere contemplar nuevos

conceptos, como series de aportaciones en

manantiales y aguas superficiales, calidad

del agua de las distintas fuentes y curva de

reservas útiles para determinar la garantía

de suministro de las captaciones de agua

subterránea y los volúmenes almacenados, en

cada momento, en los embalses.

Una aplicación

que incorpora al cálculo hidráulico los

conceptos hidrogeológicos es DIANA 1.3,

que, utilizando LOLI 4 en cada

captación y elevación, optimiza, energética

y económicamente, sistemas complejos de

abastecimiento, contemplando series de

demandas horarias, embalses superficiales y

subterráneos con sus aportaciones, calidad

del agua y curva de reservas útiles, pozos,

manantiales, plantas de tratamiento y

aportaciones externas, con su coste.

Cualquiera que

haya sido el diseño de la captación de agua

subterránea, en la fase de explotación

también es posible optimizar energéticamente

su funcionamiento. En esta fase, las

disfunciones típicas son:

-

El bajo

rendimiento de las instalaciones

-

El

deficiente régimen de explotación

-

La

inadecuación de la tarifa eléctrica

-

El

erróneo diseño de la instalación en

origen o progresivamente sobrevenido

por disminución del rendimiento del

pozo, descenso piezométrico por

sequías o sobreexplotación, etc.

Para el diagnóstico de la

baja eficiencia y su origen y,

especialmente, para el seguimiento de los

parámetros de rendimiento y detección

temprana de disfunciones, es necesario un

sistema de monitorización continua de los

parámetros y de interpretación de los

mismos, como puede ser el módulo de

optimización energética, implantado

dentro del Sistema Provincial de Tele

gestión de Recursos Hídricos e

Infraestructuras Hidráulicas, que permite el

diagnóstico continuo del rendimiento de las

instalaciones de captación, la adecuación

de su régimen de explotación a la tarifa

contratada, el gasto y coste energético del

agua elevada, la idoneidad de los parámetros

que definen el funcionamiento hidráulico y

eléctrico de la captación e impulsión, así

como el origen de las posibles disfunciones.

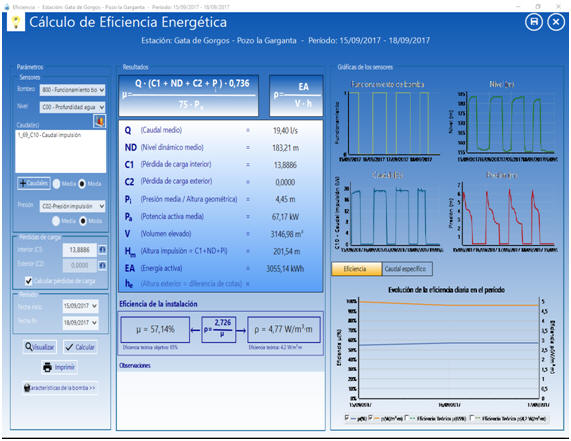

Pantalla de cálculo de la

eficiencia energética

No es frecuente

la aplicación de la metodología propuesta

para la optimización energética de las

elevaciones de agua subterránea ni la

utilización de aplicaciones informáticas

como las citadas, porque hay escasez de

Ingenieros con formación electromecánica e

hidráulica que tengan, a su vez, formación

hidrogeológica. Además, tampoco lo es el

disponer de la información hidrológica

necesaria para el diseño, como series de

evolución piezométrica, menos aún de

predicción, o curvas de reservas del

acuífero; o sistemas de telegestión que

contemplen aspectos hidrogeológicos, al

menos en los municipios con gestión directa

del servicio de aguas.

Ø Aspectos

hidrogeológicos

La optimización

de los bombeos de agua subterránea requiere,

tanto en el diseño de las instalaciones como

en la explotación, de una serie de datos que

implican disponer de los siguientes

conocimientos, herramientas, protocolos y

sistemas:

-

Cartografía hidrogeológica con la

delimitación y funcionamiento

hidráulico de los acuíferos de la

zona

-

Red de

control piezométrico, con objeto de

conocer la evolución intra y

plurianual de la superficie

piezométrica

-

Si

intervienen manantiales, red de

control hidrométrico, para conocer

la evolución intra y plurianual del

caudal

-

Modelación numérica del/los

acuíferos/os concernidos, para

generar las evoluciones

piezométricas y, en su caso,

hidrométricas, ante distintos

escenarios de explotación

-

Curva de

reservas útiles de la/s captación/es

a optimizar

-

Croquis

detallado de la captación, con

definición del muro del/los tramos

acuíferos y sus características;

específicamente del nivel

piezométrico límite

-

Ensayo

de bombeo de la captación, con

bombeos escalonados

-

Analítica de las aguas

-

Para una

operación ágil de los diagnósticos

energéticos, sistema de información

hidrológica que integre los datos

hidrológicos e hidráulicos, la

cartografía hidrogeológica e

infraestructura y el sistema de

telegestión, conteniendo entre sus

bases de datos actualizadas la de

demandas de agua y las curvas

características de las electrobombas

de elevación.

Consecuentemente, se propone que el ahorro

energético sea un factor más a considerar al

analizar el retorno de la inversión en las

herramientas de investigación, control y

gestión de las aguas subterráneas y en las

aplicaciones específicas de ayuda a la

decisión.

|

|

nov./2020 |

EL USO DE DATOS DE SATÉLITE

EN HIDROGEOLOGÍA: RETOS Y OPORTUNIDADES EL USO DE DATOS DE SATÉLITE

EN HIDROGEOLOGÍA: RETOS Y OPORTUNIDADES

Dra. Lucila Candela Lledó. Hidrogeóloga |

|

|

Investigadora de IMDEA-Agua. Ha sido

profesora de la UPC, gestora del P.N de

I+D+i en Recursos Hídricos y ERANETs ‘Crue e

Iwrm.net’ (MICON); Vocal del CNA- Ministerio

de Medio Ambiente y vicepresidenta de la AIH-GE.

Su participación internacional incluye entre

otros: Miembro electo del External Advisory

Group (C.E.), UNESCO-IAH, Universidad de

Edimburgo (Escocia), Ministère de

l’Environment (Francia) y ASEMWATER (China).

Especialista en hidrología subterránea, con

énfasis en recarga natural, transporte de

contaminantes en aguas subterráneas y zona

no saturada, (metales pesados,

microcontaminantes emergentes, plaguicidas y

nitratos). Ha publicado más de 100 artículos

(incluye revistas indexadas de la

especialidad), libros y capítulos de libros

y dirigido tesis doctorales y de master. Ha

organizado cursos, seminarios y congresos a

nivel nacional e internacional, y ha

participado como experta y conferenciante en

numerosos paneles nacionales e

internacionales. Los proyectos financiados

como investigadora principal incluyen

organismos nacionales (AECI, MICON) e

internacionales (Diversos Programas Marco de

investigación de la C.E, DGXII, UNESCO, GEF,

Banco Mundial, OIEA), empresas y

administración. Entre la financiación

externa para estancias en el extranjero ,

destacar la financiación Fullbright

obtenida. |

|

|

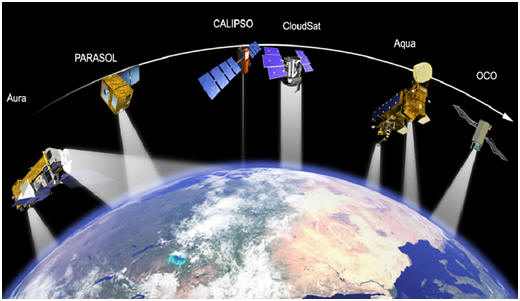

Credits: NASA |

Desde las primeras misiones

de satélites con ‘Sensores Remotos’

incorporados para determinar la extensión de

la capa nival o usos del suelo, los sensores

han incorporado importantes cambios

tecnológicos que permiten numerosas

aplicaciones. Dado el gran número de

satélites y sensores, la posibilidad de

cubrir amplias áreas y la capacidad de

resolución temporal y espacial, entre sus

posibles usos se puede destacar el monitoreo

de componentes del balance hidrológico.

La aplicación de esta técnica

en estudios de recursos hídricos genera

grandes expectativas al presentar numerosos

parámetros hidro(geo)lógicos distribución

espacial y variación temporal. Sin embargo,

en estudios de aguas subterráneas todavía

existen limitaciones derivadas de la escala

utilizada y a que generalmente los sensores

proporcionan medidas indirectas de las

variables observadas y requieren de una

posterior transformación en magnitudes de

naturaleza hidrológica. Por ello, la

disponibilidad de datos y parámetros

directamente utilizables por un usuario

suele estar limitada o circunscrita al uso

de plataformas on-line de diversa

accesibilidad. Junto a los factores

anteriores también son importantes aquellos

derivados de los sensores utilizados:

calidad de los datos obtenidos y

representatividad de las observaciones;

resolución temporal y espacial, en muchos

casos inadecuada para el fenómeno observado;

donde y cuando se toman los datos por el

sensor; continuidad de los registros debido

a cambios de satélite y latencia o

disponibilidad en tiempo real.

Las aplicaciones actuales de

la información procedente de satélite se

dirigen mayoritariamente a la obtención de

series temporales meteorológicas, se debe

destacar en algunos casos sobre estiman las

observaciones; humedad del suelo mediante

micro radar, limitada a los 5 cm superiores

del suelo; o para estimar cambios del

almacenamiento terrestre de agua basados en

la gravedad de la Tierra (GRACE) o

subsidencia (interferometría por radar,

InSAR). Si bien las aplicaciones de GRACE

para cálculo de los recursos subterráneos

mediante balance global se han llevado a

cabo en amplias regiones (Chad, Irak, entre

otras), los estudios de subsidencia permiten

una aplicación más localizada. Algunos

estudios han permitido establecer la

relación entre subsidencia y explotación de

agua subterránea en cultivos como en el

Valle Central de California, o cartografiar

cambios del nivel del agua subterránea como

resultado de la subsidencia producida por su

explotación (Madrid, zonas del S y SE

peninsular entre otras).

Se puede concluir que debido

a su desarrollo actual y futuro las

aplicaciones basadas en sensores remotos

incorporados a satélites, constituyen una

importante fuente de conocimiento en zonas

con información hidrológica poco accesible o

con limitaciones de monitoreo. Cuando se

combinan con observaciones in situ, son

técnicas potentes, relativamente baratas y

accesibles para el monitoreo y gestión

hidrológica y que presentan un futuro muy

prometedor.

|

|

sept./2020 |

EL TRASVASE ENTRE PLANTAS

DESALADORAS EL TRASVASE ENTRE PLANTAS

DESALADORAS

Dr. Antonio Pulido Bosch. Catedrático. Vocal

del Club del Agua Subterráneas |

|

|

Licenciado y Doctor (1977) en Geología

(Hidrogeología) de la U. de Granada.

Actualmente es Profesor Colaborador

Extraordinario en el Departamento de

Geodinámica de la U. de Granada, tras su

jubilación como Catedrático de Geodinámica

en la U. de Almería (desde 1997). Autor o

editor de 24 libros, de unos 700 artículos

científicos publicados en revistas y

conferencias nacionales o internacionales.

Director de 30 tesis de doctorado y más de

30 tesinas. Responsable de más de 30

proyectos competitivos y 100 contratos de

investigación. Defensor Universitario de la

Universidad de Almería durante 6 años. Ex

presidente del Club de Agua Subterránea

(CAS). Miembro Honorario de la Sociedad

Polaca de Geología. |

|

|

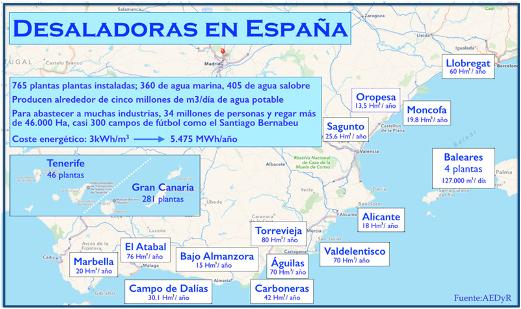

La

ministra de Transición Ecológica anunció en

su momento la pronta licitación del proyecto

de interconexión de las plantas desaladoras

gestionadas por ACUAMED en el área de

influencia del trasvase Tajo-Segura. Para

ello se utilizaría la red de canales de

riego existentes, que llevarían el agua a

las zonas con problemas de sobreexplotación

de acuíferos. La

ministra de Transición Ecológica anunció en

su momento la pronta licitación del proyecto

de interconexión de las plantas desaladoras

gestionadas por ACUAMED en el área de

influencia del trasvase Tajo-Segura. Para

ello se utilizaría la red de canales de

riego existentes, que llevarían el agua a

las zonas con problemas de sobreexplotación

de acuíferos.

Aunque la propuesta sobre el

papel parece muy oportuna, desde el CAS

queremos hacer algunas puntualizaciones.

-

Las plantas desaladoras de agua de mar

tienen su principal ventaja en el hecho

de que se pueden construir junto al

sector de utilización y siempre junto al

mar.

-

Que el coste de producción ha sido muy

contestado por los agricultores por ser

demasiado costoso para este uso.

-

Que la conexión indicada “a partir de

los canales ya existentes” choca con el

hecho de que la cota de partida es muy

cercana a la del nivel del mar, por lo

que es imposible ese tránsito sin los

bombeos pertinentes, lo que supone un

coste añadido. Si los canales que se

indican estuvieran sin revestir, habría

que contabilizar las fugas

correspondientes.

Por todo ello, creemos

imprescindible que se reconsidere la

propuesta. Además, insistimos en la

necesidad de optimizar los procesos con un

énfasis especial en utilizar energías

limpias tales como la solar y eólica.

Lógicamente, es

imprescindible un estudio económico

detallado de cada propuesta. No parece

razonable que el agua desalada en Alicante

se use en regadío en Almería o al revés. Por

último, las propuestas deben respetar el

medioambiente y la sostenibilidad.

|

|

|

|

|

julio/2020 |

LAS AGUAS RESIDUALES REGENERADAS Y LA

RECARGA DE ACUÍFEROS. LAS AGUAS RESIDUALES REGENERADAS Y LA

RECARGA DE ACUÍFEROS.

Dr. Miquel Salgot de Marçay. Doctor en

Farmacia por la Universidad de Barcelona.

Catedrático de Edafología y Química Agrícola

en Universidad de Barcelona. |

|

|

Catedrático de Edafología y Química Agrícola

en el Departamento de Biología, Sanidad y

Medio Ambiente, Facultad de Farmacia y

Ciencias de la Alimentación, Universidad de

Barcelona. Académico numerario de la Real

Academia de Farmacia de Cataluña. Su

principal campo de trabajo desde 1975 ha

sido la regeneración y reutilización de

aguas residuales. Miembro del Instituto de

Investigación del Agua de la UB (IdRA) y

Miembro de Número de la Real Academia de

Farmacia de Cataluña. Vicepresidente de

Adecagua. Vicepresidente del Grupo de

Trabajo de la IWA sobre Aguas y Aguas

Residuales en Civilizaciones Antiguas. Ha

dirigido 13 tesis doctorales. Ha participado

en 17 proyectos europeos de investigación,

Erasmus y Erasmus + . Ha dirigido más de 60

convenios de investigación con empresas y

administraciones. Autor de más de 120

publicaciones (artículos, capítulos de libro

y libros). Sus líneas de investigación son

el tratamiento avanzado y la reutilización

de aguas residuales, restauración de

canteras y gestión de recursos de agua no

convencionales. |

|

|

La aparición del Reglamento europeo sobre

reutilización para riego agrícola de las

aguas residuales regeneradas ha abierto un

camino para que una práctica milenaria sea

realizada de una forma más científica, a

pesar de los esfuerzos de diferentes actores

europeos para que esto no sucediera y

después de una elaboración que como mínimo

podría calificarse de poco afortunada

técnicamente.

La voluntad inicial en la UE era que

aparecieran conjuntamente las normas para

riego agrícola y para recarga de acuíferos.

A lo largo del proceso desapareció esta

última aplicación, por razones poco claras,

aunque se ha citado la dificultad de generar

un documento técnicamente adecuado.

Observando uno de los primeros borradores

que circularon incluyendo ambas

posibilidades, se podía detectar que el

documento era una adaptación relativamente

poco afortunada de las actividades de

recarga de agua regenerada en Australia y

Estados Unidos.

En ambos casos, agricultura y recarga, se

utilizó la experiencia de otros países

olvidando los trabajos de investigación y

las realizaciones europeas financiados por

la misma Unión. En el campo de la recarga,

uno de los ejemplos claros de lo indicado

fue el proyecto Reclaim Water, en el que

participaron numerosos centros de

investigación y universidades de la Unión,

conjuntamente con otros expertos mundiales.

No hay que olvidar que en España se cuenta

con grandes expertos en la recarga con aguas

regeneradas, que trabajan desde hace muchos

años en ella y que son socios del CAS.

Después de esta aproximación “política”,

podemos indicar que la recarga debería ser

una de las prioridades de la reutilización

en España, y que ya fue contemplada en el

desafortunado RD 1620/2007 de reutilización.

En efecto, la legislación española recoge

dos posibilidades: la recarga directa y la

indirecta, con distintas calidades de agua a

recargar.

En España hay algunas

realizaciones, como las dos más conocidas en

Cataluña. Una de ellas estuvo recargando

directamente en el acuífero, con un coste

importante, agua de muy alta calidad para la

prevención de la intrusión. Obviamente para

el que conoce el país, con la anterior

crisis se detuvo inmediatamente la recarga,

aunque se haya “vendido” cono una maravilla.

En el segundo caso se recarga en superficie

un acuífero costero que se saliniza cada

verano. En este caso se ha importado

tecnología alemana utilizada en ese país

para otros modelos de recarga.

En cualquier caso, la recarga con agua

regenerada está contribuyendo en muchos

lugares del mundo a aumentar los recursos de

agua disponibles, con costes bastante

menores que los que supondría importar el

agua desde lugares lejanos con grandes

infraestructuras.

La tecnología y los conocimientos para la

recarga existen en nuestro país, con grandes

escuelas de hidrogeólogos, pero como siempre

no hay profetas indígenas en nuestro país.

|

|

|

|

|

julio/2020 |

LOS

HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA EN LA

BIOHIDRODIVERSIDAD. EL PAPEL DEL ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN) LOS

HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA EN LA

BIOHIDRODIVERSIDAD. EL PAPEL DEL ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN)

Juan Antonio López Geta. Dr. Ingeniero de

Minas. Presidente del CAS |

|

|

Dr. Ingeniero de Minas. Funcionario al

Servicio del Estado. Diplomado en

Hidrogeología por la UPM. Vocal del CNA del

Agua en representación de las asociaciones

de hidrogeólogos. Presidente del Club del

Agua Subterránea (CAS) y del Grupo

Especializado de Aguas de la Asociación

Nacional de Ingenieros de Minas (GEA) y

miembro de la Junta Directiva de la

Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH). |

|

|

Es sabida la importancia de

los humedales como soporte de nuestra

biodiversidad, por ello, la protección de

esos ecosistemas es esencial para su

mantenimiento; en esa protección participan

muchas instituciones, y entre ellas,

especialmente el Organismo Autónoma Parque

Nacionales (OAPN), del que se ha celebrado

el pasado 23 de junio de 2020, el 25

aniversario de su creación (1995-2020);

Organismo surgido de la unión del Instituto

Nacional para la Conservación de la

Naturaleza (ICONA) y del Instituto para la

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Durante toda su existencia, ha sido dirigido

por nueve directores, todos ellos muy

interesados con los humedales, y en algunos

casos, que recordemos, como Jesús Casas,

Alberto Ruiz del Portal y Juan Garay, como

directores de humedales tan emblemáticos

como los Parques nacionales de Doñana o las

Tablas de Daimiel.

A esa celebración, se une el

Club del Agua Subterránea (CAS),

reconociendo su magnífica labor en la

conservación y gestión de la Red de Parques

Nacionales (RPN), y perduramos, que hace más

de tres años, el 2 de diciembre de 2016, el

CAS reconocía sus méritos entregándole, en

la Fundación Gómez Pardo (Madrid), el premio

“Manantial” en su segunda edición; Premio

que fue recogido por Basilio Rada Martínez,

Director en esa fecha, acompañado de la

Directora Adjunta Montserrat Fernández San

Miguel.

|

|

|

Entrega del

Premio Manantial al Director del OAPN |

Con el Premio reconocíamos la

excelente visión que la RPN nos ofrece de la

biohidrodiversidad de nuestro país; a la vez

que valorábamos el impulso dado en las

últimas décadas en mejorar el conocimiento

hidrogeológico de esos espacios naturales,

como puede ser Doñana y las Tablas de

Daimiel; pero también otros parques, donde

podría pensarse que el agua no es

importante, pero muy lejos de esta idea,

vemos que en todos ellos el agua es

importante: Monfragúe con el río Tajo como

protagonista y su afluente Tiétar y sus

valles; Agüestortes y Estany de San Maurici,

con sus numerosos lagos, ríos o cascada que

modelan el territorio; Ordesa y Monte

Perdido con sus valles y circos glaciales y

ríos y cascadas; Sierra Nevada con sus

múltiples lagunas glaciales; Sierra de

Guadarrama con el río Manzanares, o los

Picos de Europa, mayor formación de calizas

de la Europa Atlántica, modelado por el agua

y el hielo, con ríos como el Sella. A esa

gran labor, hay que sumar la de difusión;

como la serie de Guías geológicas de los PN,

realizadas en colaboración con el IGME, que

dan una visión muy completa de la geología

de los parques, o la colaboración en

determinados eventos con el CAS, como el

celebrado en octubre de 2016, sobre el 45º

Aniversario de los Humedales RAMSAR

españoles, celebrada en Córdoba, cuyas

ponencias pueden encontrarse en la Web del

CAS (https://www.clubdelaguasubterranea.org/).

La Red de Parques Nacionales

gestionada por el OAPN, la forman 15 Parques

distribuidos: 9 por la España peninsular y 6

por las islas: Islas Atlánticas Gallegas,

Archipiélago de Cabrera, Timanfaya, Caldera

de Taburiente, Teide y Garajonay. En todos

eso parques nacionales, el agua está

presente en sus diferentes formas, como

lluvia, nieve, niebla, rocío, etc., que es

fundamental en su génesis, funcionamiento y

modelado morfológico, con presencia de zonas

de dunas, marismas, formas cársticas,

terrenos y cráteres volcánicos, arroyos,

manantiales, fuentes, todo ello

fundamentales en el modelado del paisaje, y

en el tipo de flora y fauna existente en

ellos.

Como se ha indicado, en dos

de ellos, como Las Tablas de Daimiel, que

este año cumple 48 años de su creación, y

Doñana, que el pasado año 2019, cumplía 50

años, las aguas subterráneas y los acuíferos

juegan un papel fundamental en su génesis y

conservación; ambos espacios forman parte de

la lista del Convenio RAMSAR, y son

reconocidos internacionalmente como zonas

húmedas de gran interés, por su geología,

hidrogeología y por su flora y fauna.

Esos dos Parques Nacionales

se asientan sobre dos acuíferos muy

importantes, conocidos históricamente como

Sistemas acuíferos 23. Almonte-Marisma y 27.

Mancha Occidental, según la clasificación

establecida en el PIAS por IGME, en 1970;

ambos con más de 2.500 km2 de

superficie; el primero desarrollado en

gravas, arenas y calcarenitas, formando

acuíferos libres, semiconfinados y

confinados bajo las marismas del

Guadalquivir; y el segundo en calizas

kársticas, conectado hidráulicamente con el

río Guadiana, que una vez saturado es

drenado a través de los famosos " Ojos de

Guadiana", cuya salida natural, actualmente

se produce muy esporádicamente.

|

|

|

|

Izquierda “ojos

del Guadiana” y a la derecha

“Ojos en la marisma del

Guadalquivir” (S.MM y C.Mediavilla) |

A esa singularidad comentada

en Las tablas, nos encontramos con otras en

Doñana, como es el “Ecotono de la Vera",

zona de contacto del acuífero libre con las

marismas; espacio de espectacular belleza y

los “lucios de las marismas”. En este

entorno destacan los paisajes de cordones de

dunas móviles y los cientos de pequeñas

lagunas peridunares, acompañadas de otras

mayores como el Sopetón, Acebuche o Santa

Olalla. Destaca su flora con más de 900

especies, como el enebro marítimo, el

alcornoque, el pino piñonero, el tomillo, la

zarzamora, entre otras muchas, o su fauna

con la presencia de peces de agua dulce,

reptiles, ciervos, jabalíes, con especies

singulares como el lince ibérico o el águila

imperial, o la cerceta pardilla, con

problemas de subsistencia, compartiendo su

presencia con otras especies como flamencos,

cigüeña negra, cigüeña, ansar, avetorillo,

pequeña garza que utiliza los carrizos

marismeños para sus nidos.

|

|

|

|

Izquierda

“Ecotono de la Vera” en Doñana; a la derecha, visita al

cordón litoral de las

dunas de Doñana

durante las Jornadas de humedales celebrado

en Córdoba |

Las Tablas, con una geología

y morfología muy diferente a Doñana, es un

humedal de 3.030 ha, que se origina por el

desbordamiento de los ríos Guadiana y

Gigüela, en su tramo medio, y las salidas

subterráneas del sistema acuífero 23,

favorecido por la escasez de pendiente en el

terreno. Es uno de los últimos

representantes de un ecosistema denominado

“Tablas fluviales”; con su declaración como

Parque Nacional se avanzó en la conservación

de uno de los ecosistemas más valiosos de

nuestro planeta, asegurando así, la

supervivencia de la avifauna que utiliza

estas zonas como área de invernada, mancada

y nidificación, de patos: azulón, ánades de

Friso, Focha Común, gallineta del agua,

aguilucho gallinero y una fauna que va desde

bosque Mediterráneo vegetación propia de río,

pasando por saladares, bosque de Ribera,

masegares, tarayais, carrizales, y praderas

de algas, algas acuáticas "ovas",

Los problemas en estos

espacios naturales han sido muy similares.

Ambientalmente se han visto sometidas a una

presión importante debido a la explotación

de las aguas subterráneas de los acuíferos

que los soportan, con un input escasamente

planificado y carente de una adecuada

gobernanza, lo que ha originado un descenso

de los niveles piezométicos, afectando a su

entorno y contribuyendo a la desaparición

temporal de la zona inundada de Las Tablas

de Daimiel o a afección de algunas lagunas

en la zona de dunas de Doñana, además de una

contaminación de las aguas subterráneas de

esos acuíferos. Social y económicamente las

consecuencias son muy parecidas, por un

lado, un incremento de las tierras de

cultivo y de mano de obra; y por otro, un

aumento de la producción, aunque con un

mayor rendimiento económico en la zona

próxima a Doñana con la producción de los

denominados “frutos rojos”.

Ante esto, la polémica social

y científica, surge al valorar los

beneficios sociales, frente a las

consecuencias ambientales que se originan;

pero este debate, administrativamente no

está cerrado, dada su dificultad legislativa

y escasa y problemática gobernanza; pero es

una situación que requiere resolverse de

forma razonada y equilibrada, dando el peso

adecuado a los parámetros, ambientales y

socioeconómico; para ello deben establecerse

unos medidas de ponderación que respeten los

aspectos socioeconómico en su correcto

proporción, y unos valores ambientales, con

un peso suficiente que permita mantener

ambos espacios en su integridad como

humedales de referencia y emblemáticos a

nivel internacional.

|

|

|

|

junio/2020 |

EL SORPASSO

MEDIOAMBIENTAL EL SORPASSO

MEDIOAMBIENTAL

Fermín Vallarroya Gil. Dr. en Ciencias

Geológicas |

|

Dr. en Ciencias Geológicas, Profesor Titular

de Hidrogeología y Geología Ambiental en la

UCM (actualmente jubilado). Diplomado en

Hidrogeología (IV curso de Hidrogeología

Aplicada ETSIM (UPM) y 8ª edición del CIHS).

Fue presidente del Grupo Español de la AIH

(1988-1994). Ha organizado numerosos

Congresos y Simposios, entre los que destaca

el XXXI Congreso Internacional de la AIH de

1991. Secretario y Director del Dpto. de

Geodinámica de la UCM (1998-2002). Ha

dirigido 11 tesis doctorales y 35 DEAS,

tesinas y trabajos fin de máster. Liderado

una quincena de proyectos de investigación

habiendo formado parte en 3 proyectos

europeos siendo el investigador principal en

uno de ellos. Ha publicado 215 artículos en

revistas y congresos tanto nacionales como

internacionales. Ha sido consultor del

Ministerio para la adjudicación de becas y

proyectos y es revisor de varias revistas

científicas. Ha formado parte del Comité

Científico de diversos Congresos

internacionales. Su principal actividad

investigadora se centró en hidrogeología y

medio ambiente, evaluación de recursos

hídricos subterráneos y en temas de gestión

sustentable del agua. Colaboró en proyectos

de cooperación al desarrollo en Haití,

México, Marruecos, Nicaragua, Etiopía y

Sahara Occidental. Investigador principal de

proyectos de Art. 83 con la FMB y Repsol

desde el año 2010. Exdirector y Fundador del

Grupo de Investigación HidroYmab

(Hidrogeología y Medio Ambiente) de la C.

Madrid y UCM grupo homologado nº 910428.

Asesor del Observatorio del Agua de la FMB.

Premio a la "Trayectoria profesional en

hidrogeología y sus aplicaciones en España"

concedido por la AIH-GE. |

|

Este punto de

vista es un “infiltrado” puesto que no se

refiere al agua si no al medioambiente en

general. El hombre, con su capacidad

técnica, ha rebasado el poder erosivo de

transporte y sedimentación de los ríos,

glaciares y el viento, en la parte emergida

de la Tierra desprovista de hielo: 30.400 Mt

frente a los 24.500 Mt de los procesos

naturales. El nuevo sistema sedimentario;

canteras-autopistas-ciudades ha desplazado

al natural; cuenca de drenaje, canales

fluviales, deltas. Las cuencas sedimentarias

ya no son los deltas y otros sistemas sino

las ciudades que crecen en contra de la

gravedad acumulando materiales arrancados a

la naturaleza.

El presupuesto

ecológico anual (es decir el crédito anual

que nos da la naturaleza para que los

humanos desarrollemos nuestra actividad), es

más corto cada vez. Se ha acuñado el

término “día de la sobrecapacidad de la

Tierra” para señalar el día de cada año

en que se agota dicho presupuesto. En el año

2019 se agotó a finales de julio. Por lo

tanto, durante los cinco meses restantes si

siguen funcionando las actividades humanas

es mediante el uso de reservas de “solo una

vez” o bien sobreexplotando los recursos.

Más del 53% de

la superficie del planeta estaría ya

afectada por la acción humana. El grado de

pérdida de suelo útil para la agricultura es

insostenible: del orden de 15.000 km2

al año. El agotamiento de recursos está

produciendo un grave problema: el

acaparamiento de tierras (land grabbing).

Países como China, India, Estados Unidos y

los del Oriente Medio, entre otros, están

adquiriendo grandes extensiones de terrenos

en África y Latinoamérica, desplazando a las

comunidades autóctonas. Esta avidez busca no

solo la tierra en sí, sino también climas

donde el “agua verde” asegure la producción

de cosechas, tanto para alimentación como

para producción de biocombustibles.

De los factores

ambientales, es el agua sin duda uno de los

principales. Una gestión sostenible de este

preciado recurso implica atender tanto a su

cantidad o mera existencia como a su calidad

para diferentes usos. La Directiva Marco del

Agua de la Unión Europea marca el estilo de

cómo se debería gestionar un recurso de

forma sostenible. El enfoque aplicado al

agua en esta Directiva sería un buen ejemplo

para otros recursos (silvicultura, pesca,

minería, etc.). En efecto, los 54

considerandos que preceden al articulado de

la Directiva son un canto a la gestión

sostenible.

Esos

considerandos abogan por una gestión por

cuencas, manteniendo la unicidad del ciclo

del agua, con visión preventiva y cautelosa,

con moderación. Continúa: poniendo en valor

la participación ciudadana, la trasparencia

informativa, la subsidiariedad. Afirma la

reparación de daños ambientales, la

internalización de los costes ambientales…

toda una serie de valores para hacer un buen

uso de un recurso que podría ser extensible

como decía antes, a cualquier otro recurso.

Pero este sorpasso no es un juego de

palabras. La humanidad ya está avisada de

que se han rebasado ampliamente los niveles

admitidos de capacidad de carga.

Para revertir el rumbo tomado

por la Tierra, se propugna la reducción

drástica de las demandas de energía y bienes

de consumo, la eficiencia en la cadena de

distribución y consumo de alimentos (se

pierde cada año un tercio). La educación

ciudadana, el empoderamiento de la mujer, y

un decrecimiento o austeridad voluntaria

(sobre todo en los países más

desarrollados), se hacen necesarios. La

economía circular es de urgente aplicación.

Sin un cambio drástico de posicionamiento

por parte de la humanidad, se producirá un

sorpasso irreversible. Ya no se trata

de un capítulo más de la tragedia de “los

comunes” de Hardin, donde el dilema es cómo

hacer para que muchos individuos que actúan

buscando su interés, en principio

racionalmente, no acaben destruyendo el

patrimonio común y limitado; ahora se trata

de que “el común” es el planeta Tierra, y

salvarlo implica a los más de 7.700 millones

de habitantes humanos. Hay que cambiar el

paradigma de “usar y tirar” por otro nuevo

que suponga la moderación, la economía

circular, y el “decrecimiento”. De todos

depende que se evite el descarrilamiento de

este vagón llamado Tierra. Solo con la

participación ciudadana se podrán tomar

decisiones de lo que es socialmente

deseable, económicamente viable, técnica y

ambientalmente sostenible, legalmente

posible y políticamente realizable. El

confinamiento actual nos ha hecho pensar y

ojalá salga una humanidad reforzada en

solidaridad para la generación presente y

futura.

|

|

|

|

mayo/2020 |

La periodista

Inmaculada G. Maldones entrevista a... |

UN SISTEMA

HÍBRIDO GEOTERMIA-SOLAR REDUCIRÍA

DRÁSTICAMENTE LOS COSTES ENERGÉTICOS DE LAS

DESALADORAS EN ESPAÑA Y EVITARÍA ANUALMENTE

LA EMISIÓN DE 510 MILLONES DE TONELADAS DE

CO2. UN SISTEMA

HÍBRIDO GEOTERMIA-SOLAR REDUCIRÍA

DRÁSTICAMENTE LOS COSTES ENERGÉTICOS DE LAS

DESALADORAS EN ESPAÑA Y EVITARÍA ANUALMENTE

LA EMISIÓN DE 510 MILLONES DE TONELADAS DE

CO2.

Inmaculada G. Maldones. Periodista y

Licenciada en Ciencias Políticas |

|

Fundadora y editora del portal

Geotermiaonline.com dedicado a la

divulgación y el aprovechamiento de la

geotermia como recurso energético renovable,

siempre disponible, en cualquier

emplazamiento, las 8.760 horas del año.

Colabora con el grupo de Hidrocarburos del

Comité de Energía y Recursos Naturales del

Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

Como socia directora de Mardones

Comunicación colaboró con la Asociación

Española de Compañías de Investigación,

Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP),

Grupo Frial y la Confederación Hidrográfica

del Tajo. Directora de Comunicación del

Ministerio de Fomento 2004-2005. Ha

trabajado en EL PAÍS (1984-2011) donde ha

desempeñado varias jefaturas de Sección

(Sociedad, Medios y TV, Negocios) y la

dirección del semanal inmobiliario

Propiedades. En El PAÍS ejerció durante

varios años la cobertura de informaciones

relacionadas con el Medio Ambiente,

Infraestructuras, Agua (Sequía, Plan

Hidrológica Nacional) y Energías Renovables.

Es Premio Nacional de Energías Renovables

por Enerclub. Con anterioridad ejerció el

periodismo en Gaceta Ilustrada, Radio

Exterior de España y como guionista en el

programa de debate Fin de siglo (TVE-2). |

|

Con una

capacidad de desalación que coloca a España

en el quinto país del mundo, el proceso de

convertir agua marina o salobre en el

litoral Mediterráneo español, no ha

conseguido a fecha de hoy la pretensión que

inspiró el programa ACUA; el plan

alternativo del primer gobierno de Zapatero

al suspender el trasvase del río Ebro al

litoral Mediterráneo y sustituirlo por

desaladoras.

Ninguna de las

16 grandes plantas desde Castellón hasta el

Estrecho está dotadas de energía renovable

de apoyo para su funcionamiento. Se trata de

grandes instalaciones (excluida la de Abrera

en el Llobregat que abastece al área

metropolitana de Barcelona) con una

capacidad de desalar 344,68 hectómetros

cúbicos anuales con una inversión promedio

de 68,7 millones de euros cada una. Sus

costes energéticos para su funcionamiento

representan el 52% y un 36% de los costes

totales, aunque ninguna haya llegado a

funcionar por encima del 50% de su capacidad

media a lo largo del año. La desalación sale

muy cara.

La mayoría de los agricultores de cultivos

necesitados de agua no salobre en el litoral

Mediterráneo apenas usan esa agua desalada

porque, según afirman, su precio les resulta

excesivamente elevado. En bastantes casos

recurren a montar mini desaladoras

clandestinas para salir del paso, sin

acompañarlas de sistemas de tratamiento para

la salmuera que generan como subproducto y

acaba vertida sin control a espacios

colindantes.

Con este escenario, la ingeniera industrial

por la universidad Carlos III de Madrid,

Elisabet Palomo (Madrid, 1976) muy

interesada por las energías renovables

planteó a la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED) realizar una

tesis doctoral, enfocada a resolver el

enigma de cómo aplicar energías renovables

al funcionamiento de estas costosas

instalaciones, de manera que el agua

desalada producida redujera notablemente sus

costes. Sobre todo, para su uso en regadíos.

|

Aunque

trabaja en una multinacional de

productos para la construcción y

energías renovables, Palomo

lleva desde 2017 dedicando sus

horas libres a la tesis que

espera concluir el próximo año.

“Siempre me han gustado las

energías renovables y la

geotermia en concreto me parecía

sorprendente y muy desconocida

en España. Vi que la UNED

ofertaba una línea de

investigación sobre energías

renovables, hablé con ellos, les

comenté que quería hacer mi

tesis sobre geotermia y me

dijeron que adelante”. Aunque

trabaja en una multinacional de

productos para la construcción y

energías renovables, Palomo

lleva desde 2017 dedicando sus

horas libres a la tesis que

espera concluir el próximo año.

“Siempre me han gustado las

energías renovables y la

geotermia en concreto me parecía

sorprendente y muy desconocida

en España. Vi que la UNED

ofertaba una línea de

investigación sobre energías

renovables, hablé con ellos, les

comenté que quería hacer mi

tesis sobre geotermia y me

dijeron que adelante”.

La apoyan en este trabajo los

profesores Antonio

Colmenar-Santos, Francisco Mur-Pérez

y Enrique Rosales-Asensio, con

los que ha publicado ya dos

artículos. El primero Measures

to remove geothermal energy

barriers in the European Union

sobre las barreras que impiden

el desarrollo de la geotermia en

Europa; un tercero sobre el

potencial geotérmico de la

industria española, con el que

espera dar por concluida su

tesis en 2021 y el segundo,

Thermal desalination potential

with parabolic trough collectors

and geothermal energy in the

Spanish southeast, publicado

en el último número de la

revista Applied Energy.

En este último es donde

desarrolla un modelo de

desaladora híbrida

(termo-solar-geotérmica)

escalable en Níjar (Almería) de

1.087,5 kw para la generación

permanente de 9.000 metros

cúbicos de agua potable al día,

el consumo de unas 20.000

personas, una población como la

de la vecina Huércal. El

objetivo sería trasladar y

aplicar su investigación a las

desaladoras situadas en las 22

áreas potenciales del litoral

español desde el Estrecho hasta

Gerona. |

Para ello, se ha

basado en las horas de insolación de esa

franja territorial, de la que existe sobrada

información tanto en las comunidades

autónomas, como de la Plataforma Solar de

Almería donde se han gestado la mayoría de

las tecnologías termosolares y fotovoltaicas

instaladas en el mundo. Por otro lado,

existe información detallada disponible

sobre exploraciones de hidrocarburos y

geotérmicas acometidas en la zona de Níjar

por el Instituto Geológico y Minero de

España (IGME).

A partir de las

observaciones de ambos análisis y sus

potenciales combinaciones, la investigadora

concluye que con un pequeño despliegue de:

“colectores cilindro parabólicos (PTC) sobre

un área de 3.375 metros cuadrados y un pozo

de geotermia a 490 metros de profundidad,

donde el agua alcanza los 41,8 ºC, se podría

alimentar térmicamente una planta de

desalación Multiefecto (MED) durante el 76%

del tiempo operativo anual. Y si

profundizamos más hasta los 790 metros,

donde la temperatura del agua alcanza los 70ºC

se conseguiría suministrar el 100% de la

energía requerida por la planta.”

Al

situar su planta en el paradigma actual de

la transición energética hacia la

descarbonización y la sustitución de los

combustibles fósiles por energías

renovables, extrapola su propuesta al

conjunto de las 16 desaladoras del programa

AGUA cuyo coste energético resulta gravoso.

“Se evitaría la emisión anual de más de

510,4 millones de toneladas de CO2 a la

atmósfera y los costes operativos se

amortizarían en poco más de seis años". Su

planteamiento es optimizar las desaladoras

operativas y reducir drásticamente los

costes operativos de las plantas

existentes. Esa extrapolación no presenta

obstáculos, dado que el desarrollo de los

colectores cilindro parabólicos están

suficientemente maduros y testados en

España, aunque en mucha menor proporción que

el otro tipo de captadores de la irradiación

solar como los paneles fotovoltaicos

diseñados para generar electricidad.

"Nuestro modelo no funciona con

electricidad. Desalamos con un recurso

térmico a 70º C", añade Palomo. Al

situar su planta en el paradigma actual de

la transición energética hacia la

descarbonización y la sustitución de los

combustibles fósiles por energías

renovables, extrapola su propuesta al

conjunto de las 16 desaladoras del programa

AGUA cuyo coste energético resulta gravoso.

“Se evitaría la emisión anual de más de

510,4 millones de toneladas de CO2 a la

atmósfera y los costes operativos se

amortizarían en poco más de seis años". Su

planteamiento es optimizar las desaladoras

operativas y reducir drásticamente los

costes operativos de las plantas

existentes. Esa extrapolación no presenta

obstáculos, dado que el desarrollo de los

colectores cilindro parabólicos están

suficientemente maduros y testados en

España, aunque en mucha menor proporción que

el otro tipo de captadores de la irradiación

solar como los paneles fotovoltaicos

diseñados para generar electricidad.

"Nuestro modelo no funciona con

electricidad. Desalamos con un recurso

térmico a 70º C", añade Palomo.

La investigadora

sostiene que los colectores por sí solos

aportarían el 8% de las necesidades

energéticas de la desaladora. Hibridados con

la geotermia, incluso en momentos que

superaran los 180º C en picos de exceso de

irradiación, bombas geotérmicas de calor de

doble efecto desviarían hacia los pozos

geotérmicos ese excedente térmico, ya que el

rango de temperatura requerida para el

proceso de desalación se sitúa en torno de

los 70º C.

En cuanto al

sistema de desalación elegido para su modelo

de planta (la gran mayoría de las existentes

utilizan membranas de ósmosis inversa)

considera que la desalación por destilación

multiefecto, conocida como MED es la idónea

por su bajo coste equivalente y la mejor

calidad del agua producida. Es destilada,

casi pura y no contiene sustancias como la

desalada por ósmosis inversa que requiere

tratamiento depurativo antes de enchufarla a

la red de abastecimiento. Esta alternativa

tiene la ventaja de que es escalable al

poder añadir módulos de destilación si crece

la demanda.

"Por lo tanto,

deseamos que este estudio sirva como

referencia en otras áreas con condiciones

climáticas y geotérmicas similares. Se

podrían proponer estudios futuros en

diferentes áreas geográficas costeras

(insulares o peninsulares) donde es

necesario desalinizar debido a la escasez de

agua potable y / o riego y con otros

perfiles de radiación solar y recursos

geotérmicos". Elisabet Palomo recuerda que

el potencial geotérmico de España alcanza

los 610 GWt. No se trata de ponerlos todos

en valor, porque para su modelo no hace

falta recurrir a grandes perforaciones como

exigen las plantas geotérmicas de generación

eléctrica o de calor para calefacción de

distrito. Cada territorio reúne condiciones

geotérmicas singulares.

Aun así,

concluye que "España dispone de suficiente

recurso solar y geotermia de baja

temperatura en buena parte de la geografía,

por lo que la hibridación de ambos es ideal

para el uso en desaladoras térmicas tipo

|

|

|

|

abril/2020 |

¡AGUA

SUBTERRÁNEA: “todos somos contingentes, pero

tú eres necesaria”! ¡AGUA

SUBTERRÁNEA: “todos somos contingentes, pero

tú eres necesaria”!

Esther Sánchez Sánchez. Licenciada en

Ciencias Geológicas, Hidrogeóloga. Vocal del

Club del Agua Subterránea (CAS) |

|

Licenciada en Ciencias Geológicas y

Especialista en Hidrogeología por la UCM;

obtuvo el Reconocimiento de Suficiencia

Investigadora por la UCM en 1995.

Lleva más de 25 años de ejercicio

profesional en hidrogeología y explotación

de aguas subterráneas, colaborando en

distintos estudios y proyectos

hidrogeológicos en distintas zonas de

España, en el seguimiento y control en la

construcción de sondeos profundos de

captación de aguas subterráneas y en la

explotación del recurso para abastecimiento

urbano. En los últimos 19 años ha

desarrollado su labor profesional en la

operación de aguas subterráneas para el

abastecimiento urbano de la Comunidad de

Madrid en sequías y contingencias del

sistema. En la actualidad ocupa el puesto de

Coordinadora de Explotación de Aguas

Subterráneas en Canal de Isabel II. Ocupa el

cargo de Secretaria de la Asociación

internacional de Hidrogeólogos, Grupo

español (AIH- GE) y es integrante de la

Junta Directiva del Club del Agua

Subterránea (CAS)

|

|

Desde la ventana

de mi obligado confinamiento por la pandemia

de Covid-19 dispongo de numerosos canales

profesionales en los que participo

diariamente en reuniones y conversaciones de

opiniones diversas y por los que veo pasar

una gran abundancia de imágenes, documentos

técnicos, nuevas normas legales que cambian

de un día para otro modificando la anterior,

con todo lo que ello conlleva, propuestas de

planes de trabajo de servicios mínimos, la

dificultad que genera la falta de repuestos,

suministros y reactivos, el reto del

mantenimiento en situaciones adversas, el

establecimiento de calendarios de turnos

impregnados de miedo al contagio, el papel

de los equipos de reserva, las necesidades

de los trabajadores y un sinfín de

innumerables etcéteras. Son días agotadores…

pero el agua tiene que seguir llegando a los

hogares en las condiciones adecuadas y…

¡LLEGA!

Afortunadamente

la mayoría de nuestros sistemas son robustos

y esta amenaza no ha sido lo suficientemente

severa como para reducir de forma

considerable su solidez. No obstante, no

todos los sistemas presentan la misma

robustez y algunos podrían estar en riesgo

de cumplir con su función.

Gestionar con

éxito las contingencias y evitar que estas

desemboquen en crisis, requiere la

disponibilidad de planes de contingencia

establecidos previamente y también la

obligatoriedad de su actualización y

validación mediante simulacros para

garantizar su efectividad. Dichos planes han

de ayudarnos a

NO IMPROVISAR y

poder determinar las medidas y actuaciones

que debemos adoptar para cumplir el cometido

y reducir los daños en una eventualidad

importante.

En estos

contextos de crisis o situaciones extremas

es donde, una vez más, tienen un papel clave

las aguas subterráneas. Ya constituyen un

elemento esencial en cualquier proceso de

planificación hidrológica, contribuyendo a

mitigar o incluso evitar los impactos al

recurso hídrico y al medio ambiente. A modo

de ejemplo podemos citar que en el reciente

Esquema Provisional de Temas Importantes de

la parte española de la Demarcación

Hidrográfica del Tajo (Enero 2020) las aguas

subterráneas están integradas directa o

tangencialmente en más del 45% de los temas

considerados. Otro ejemplo importante de

planificación que puede englobar a las aguas

subterráneas son los Planes Especiales de

Sequías que permiten hacer una gestión

ordenada de este fenómeno mediante la

gestión del riesgo, reduciendo los efectos

causados por las peores sequías y evitando

entrar en situaciones de crisis. Por tanto,

es una realidad que es nuestro país frente a

muchas amenazas climáticas y

medioambientales, las aguas subterráneas

tienen la llave total o parcial de la

solución.

La inclusión de

las aguas subterráneas en los procesos de

planificación hídrica, ciertamente cada vez

con mayor contenido,

es necesario

pero NO ES SUFICIENTE

para extraer de este recurso el 100%

de su potencial ante un amplio abanico de

posibles eventualidades.

Una

simplificación de cualquier sistema de

operación podría responder al siguiente

esquema: “SISTEMA

DE OPERACIÓN = recursos hídricos + recursos

energéticos + recursos materiales + recursos

humanos (operadores) + conjunto de

infraestructuras + usuarios + entorno /medio

ambiente“.

Así,

cualquier amenaza que pueda afectar de forma

importante a cualquiera de estos elementos,

puede contribuir a la generación de una

crisis si no se gestiona para la

contingencia. Por eso son tan importantes

los planes de contingencias de

infraestructuras, que permiten asegurar el

suministro en condiciones no habituales. En

este contexto, tienen especial importancia

las infraestructuras estratégicas que se han

diseñado para ser utilizadas exclusivamente

en situaciones adversas; tal es el caso de

muchas infraestructuras de captación,

tratamiento y/o distribución de aguas

subterráneas, que se han construido como

elementos de choque contra sequías o

situaciones de escasez o como elementos a

integrar en sistemas de usos combinados,

aumentando su capacidad de afrontar

situaciones críticas. Así,

cualquier amenaza que pueda afectar de forma

importante a cualquiera de estos elementos,

puede contribuir a la generación de una

crisis si no se gestiona para la

contingencia. Por eso son tan importantes

los planes de contingencias de

infraestructuras, que permiten asegurar el

suministro en condiciones no habituales. En

este contexto, tienen especial importancia

las infraestructuras estratégicas que se han

diseñado para ser utilizadas exclusivamente

en situaciones adversas; tal es el caso de

muchas infraestructuras de captación,

tratamiento y/o distribución de aguas

subterráneas, que se han construido como

elementos de choque contra sequías o

situaciones de escasez o como elementos a

integrar en sistemas de usos combinados,

aumentando su capacidad de afrontar

situaciones críticas.

Además, las

aguas subterráneas, al estar más protegidas

frente a contaminación por agentes

patógenos, ofrecen un mayor abanico de

posibilidades ante pandemias que afecten a

la calidad del agua y contribuir una vez más

a la resolución de problemas críticos. Esta

pandemia representa una amenaza a uno de los

elementos clave del sistema, hasta ahora no

contemplado: el recurso humano. En este

contexto de afecciones a la salud, las

posibles restricciones en las plantillas de

operación que pudieran causar la

inoperatividad de algunas instalaciones

clave, pueden ser sustituidas por elementos

estratégicos del sistema de aguas

subterráneas, lo que aumentaría la

resiliencia del conjunto.

He intentado en estas líneas

mostrar que las aguas subterráneas ofrecen

una gran versatilidad para dar seguridad a

los sistemas de operación, jugando un papel

fundamental en las amenazas de sequía,

escasez, averías de las infraestructuras,

fallos del sistema, riesgos medioambientales

e incluso pandemias. De ahí el subtítulo de

este punto de vista, inspirado en una de las

frases míticas de la genial película de J.L

Cuerda “Amanece que no es poco” (1989)

-…: “¡Agua subterránea: todos

somos contingentes, pero tú eres necesaria”!

|

|

|

|

abril/2020 |

CORONAVIRUS,

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS CORONAVIRUS,

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

Lorena Bermejo Santos. Licenciada en

Ciencias Ambientales. |

|

Licenciada en Ciencias Ambientales

(Universidad de Alcalá de Henares, 2007) y

Postgrado en Hidrología Subterránea (FCIHS)

en la Universidad Politécnica de Cataluña

(2009). Especialista en Sistemas de

Información Geográfica aplicado a la

geología, hidrogeología y Minería (2015).

Desde 2006 desarrolla labores de

hidrogeóloga en Compañía General de

Ingeniería y Sondeos (CGS) y desde 2014 en

Compañía General de Soporte a la Ingeniería

(CGSi), llevando a cabo distintos proyectos

para las diversas Confederaciones

Hidrográficas.

|

|

Escribir un

Punto de Vista este mes de abril de 2020 y

no hablar sobre la crisis del coronavirus

sería como estar fuera de nuestro Planeta.

Recapitulemos…

Muchos

científicos coinciden en que la extinción

masiva que se produjo en el Cretácico, la

conocida extinción de los dinosaurios, no se

produjo como se ve en las películas de

Hollywood en un instante concreto al

impactar un asteroide. La vida a escala

planetaria no se tambalea por un solo

impacto. Las erupciones volcánicas que se

llevaban produciendo desde hacía cientos de

miles de años, generadoras de grandes

cantidades de metano, dióxido de carbono y

dióxido de azufre, fueron cambiando el clima

y las condiciones atmosféricas de la Tierra

preparando así el terreno para la extinción

del Cretácico.

El cambio

climático que se está produciendo como

consecuencia de la actividad del hombre

(traducido en aumento de la concentración de

CO2 y incremento paulatino de la

temperatura) preocupa a los expertos debido

a la escala temporal a la que se está

produciendo, es decir, a la rapidez con la

que está ocurriendo. Ya no hablamos de

cientos de miles de años como en la

extinción del Cretácico sino de poco más de

180 años, desde la Revolución Industrial

hasta nuestros días (que a escala geológica

suena como una cifra algo ridícula).

Y en esta

vorágine de cambio climático, que tanto nos

preocupaba en los últimos tiempos, y de

buenas intenciones plasmadas en la Agenda

2030 a través de unos ODS (Objetivos de

Desarrollo Sostenible) muy ambiciosos, surge

un ente microscópico que nos hace tambalear

a todo el Planeta. El coronavirus ha

paralizado toda la actividad del Planeta,

con la consecuente paralización de la

economía, pero que sin embargo desde el

punto de vista medioambiental nos ofrece un

escenario de bajas emisiones de CO2 a la

atmósfera. Desde el cielo, el satélite

Sentinel-5 de la Agencia Espacial Europea ha

detectado una sorprendente reducción del

dióxido de carbono en el aire de China e

Italia, primeros países donde se limitó al

máximo el movimiento de la población. Los

expertos sin embargo advierten de que el

descenso en los niveles de contaminación

será temporal y, a largo plazo, el

impacto medioambiental dependerá de cómo

cada país actúa para recuperar su actividad

económica. Esperemos que realmente la crisis

del coronavirus nos sirva para cambiar el

modelo productivo y mitigar la tendencia que

se estaba produciendo en el clima en la que

el ser humano estaba orquestando su propia

extinción.

Y dentro de este

contexto, ¿en qué medida se están teniendo

en cuenta las aguas subterráneas en los

estudios de cambio climático? El pasado mes

de enero el Consejo de Ministros aprobó el

acuerdo de Declaración ante la Emergencia

Climática y Ambiental en España, en el

que se comprometía a adoptar 30 líneas de

acción prioritarias en un contexto de

grandes riesgos económicos y sociales por

los impactos del cambio climático. Entre sus

líneas prioritarias de actuación la 8ª

expone: “Integrar los recursos naturales y

la biodiversidad en la contabilidad nacional

y la generación y actualización periódica de

escenarios climáticos e hídricos para

asegurar el buen uso y preservación de los

recursos y la consistencia de las políticas

regulatorias”. Dentro de estos escenarios

hídricos, ¿qué papel van a jugar las aguas

subterráneas? ¿Se les va a dar la

importancia y sitio que merecen tener? ¿Se

van a dedicar esfuerzos en ampliar el

conocimiento que existe sobre las mismas?

En los distintos

Planes Hidrológicos de Cuenca se hace una

evaluación del efecto del cambio climático

sobre los recursos basada en distintos

estudios del CEDEX, para los escenarios de

emisiones A2 (no adopción de medidas para

reducir las emisiones de gases causantes de

efecto invernadero) y B2 (que incorporan

medidas de reducción) del IPCC y las

proyecciones climáticas establecidas por la

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En

estos estudios se concluye que según las

previsiones del cambio climático realizadas

hasta la fecha en España, el impacto sobre

el agua es de carácter negativo: reducción

de los recursos hídricos y aumento de la

magnitud y frecuencia de fenómenos extremos

como inundaciones y sequías.

Así, para las

distintas Demarcaciones Hidrográficas los

resultados de este informe evalúan una

reducción media de las aportaciones del

orden del 5% para el Miño-Sil y Ebro,

pasando por un 6-8 % para el Guadalquivir, 7

% para el Tajo y hasta un 11 % en las

Cuencas del Cantábrico Occidental y Oriental

y Segura para el horizonte 2033, entre

otras. Como cabe suponer, esta reducción en

las aportaciones supondrá una menor

infiltración y por tanto una disminución

paulatina y progresiva de las reservas de

agua subterránea, si no se lleva a cabo a su

vez una gestión sostenible de las mismas.

Concretamente se

sabe que los efectos del cambio climático

actual en las aguas subterráneas de la

mayoría de las regiones del mundo se

manifestarán en el transcurso de los

próximos 100 años, según el Centro Leibniz

para la Investigación Marina Tropical (ZMT)

en Bremen, Alemania. Por este motivo, no hay

que olvidarse de las aguas subterráneas en

los escenarios hídricos que se planteen,

para lo cual es necesario mejorar el

conocimiento de mismas que, en grandes

líneas, pasa por definir los límites y la

geometría de los acuíferos, además de

caracterizar su funcionamiento

hidrogeológico, así como sus características

químicas. También hay que asegurar la

mencionada gestión sostenible de las mismas

(teniendo en cuenta además que el agua

subterránea, dada su capacidad de regulación

natural, puede ayudar a mitigar los efectos

del cambio climático, especialmente en

épocas de sequía).

Por tanto, sólo

espero que la crisis del coronavirus pase

cuanto antes y que su paso, que está dejando

miles de vidas por el camino, al menos nos

sirva para, desde el punto de vista

medioambiental, mejorar la calidad del aire

que respiramos. Sin embargo, me temo que en

cuanto pase querremos reactivar la economía

con tal ímpetu que como siempre el medio

ambiente vuelva a ocupar un segundo lugar y

nuevamente, como ya sucedió en la reciente

crisis económica que ha pasado España, se

recorte de las mismas materias como sucedió

con el Área de Recursos Subterráneos del

Ministerio que desapareció y tal y como se

lleva reclamando por parte de distintas

agrupaciones de profesionales, como lo es el

CAS, la necesidad de más técnicos

hidrogeólogos en la Administración. |

|

|

|

marzo/2020 |

ILUSIÓN Y

REALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS ILUSIÓN Y

REALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Juan Antonio López Geta. Dr. Ingeniero de

Minas. Hidrogeólogo. |

|

Dr. Ingeniero de Minas. Funcionario al

Servicio del Estado. Diplomado en

Hidrogeología por la UPM. Vocal del CNA del

Agua en representación de las asociaciones

de hidrogeólogos. Presidente del Club del

Agua Subterránea (CAS) y del Grupo

Especializado de Aguas de la Asociación

Nacional de Ingenieros de Minas (GEA)y

miembro de la Junta Directiva de la

Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH). |

|

Han pasado

varias décadas, cuando muchos nos

ilusionamos por el proceloso mundo de las

aguas subterráneas. Por mi parte, de la mano

de José María Gálvez-Cañero Menéndez-Pidal,

entusiasta de la ciencia hidrogeológica y

del papel que le correspondía al IGME en

esta disciplina. Para él, “todo lo debía

hacer el Instituto”. Este empeño le llevaba

a “pelearse” con el ministro o ministra de

turno, o con el DG de Obras Hidráulicas. A

pesar de su denodado esfuerzo y de su

entonces fácil acceso a políticos y poderes

mediáticos, no siempre conseguía

entrevistarse con ellos. Últimamente no

tengo noticias suyas, pero seguro que

seguirá en esa batalla perdida. Digo

perdida, porque muy poco se ha avanzado

desde los años 70 del pasado siglo, en lo

que respecta a su incorporación plena y

efectiva en la PH española.

El

reconocimiento de la importancia de las

aguas subterráneas ha progresado lentamente

en las instituciones. Son las grandes

olvidadas puesto que, para mí y para otros

muchos, no han estado ni están consideradas

debidamente en función de su relevancia

socioeconómica y ambiental (DOÑANA, Tablas

de Daimiel, Fuente Piedra, Albuferas entre

otras), y como parte fundamental del ciclo

hídrico. Los pocos avances que se han

logrado se deben más bien a la insistencia

de los colectivos implicados en el estudio y

difusión de esta ciencia, pero con escaso

éxito mediático. El

reconocimiento de la importancia de las

aguas subterráneas ha progresado lentamente

en las instituciones. Son las grandes

olvidadas puesto que, para mí y para otros

muchos, no han estado ni están consideradas

debidamente en función de su relevancia

socioeconómica y ambiental (DOÑANA, Tablas

de Daimiel, Fuente Piedra, Albuferas entre

otras), y como parte fundamental del ciclo

hídrico. Los pocos avances que se han